Caminaba por las montañas de Arizona junto a Canción Estrellada, el

chamán que tenía el don de usar la música para perpetuar la sabiduría de

su pueblo, cuando paramos en una pequeña planicie con una vista

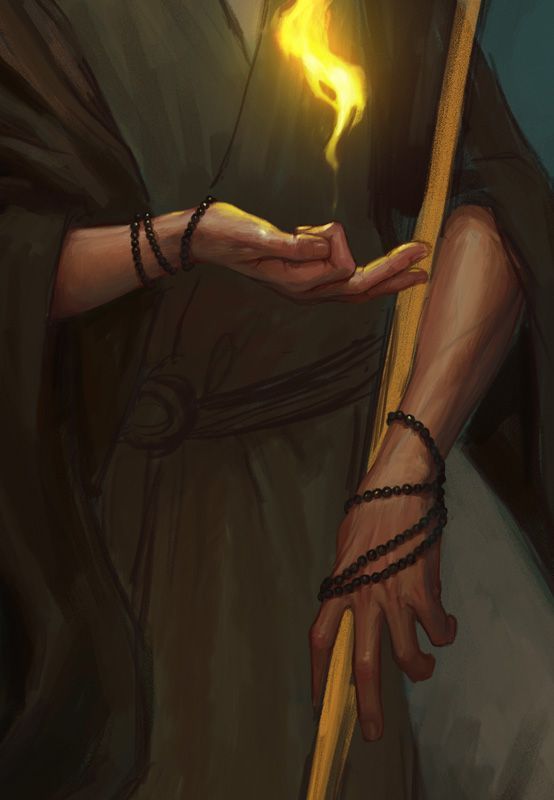

encantadora. Él extendió su manto de colores en el suelo, encendió la

inconfundible pipa con hornillo de piedra roja y me pidió que preparara

la hoguera. Después entonó con su tambor de dos faces una sentida

canción ancestral en la cual pedía protección para nunca abandonar ‘el

lado asoleado del sendero’. Permanecimos un tiempo sin pronunciar

palabra, el cual no puedo precisar, como viajantes en el mundo de las

ideas hasta que el chamán quebró el silencio: “Hay muchos elementos en

la naturaleza que considero sagrados por el simbolismo que representan.

El nacimiento del sol por la importancia de la luz en nuestras vidas; el

vuelo del águila porque me enseña a ver todas las cosas desde lo alto;

las estrellas para recordar que existen otros mundos además de este; el

cambio de estaciones por la lección de la renovación de los ciclos; la

mariposa por hacerme ver que la oruga puede tener alas; el río para no

olvidar que todas las aguas un día llegan al mar. No obstante, nada me

encanta tanto como la semilla”. Dio una bocanada y prosiguió: “En fin,

hay lecciones por todas partes. Lo sagrado se mezcla con lo mundano a la

espera de ser revelado”. Cuando iba a interrumpirlo para preguntarle

sobre la semilla, la conversación cambió de curso. Él dijo: “Así como la

magia aguarda el momento del hechicero”.